コンテンツSEOとは?メリットと効果のある手順や事例を解説

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図を満たすコンテンツを作成し、検索上位を獲得することで売上につなげるSEO対策の一部です。

検索意図を満たす情報を提供するとユーザーが集まり、Googleなどの検索エンジンからの評価も高めることができるため、自社サイトの信頼度を上げることにもつながります。

インターネットでの情報収集が一般的になってきたため、Web上での集客を狙いたい場合、コンテンツSEOは外せない項目となります。

しかし、方法を間違えると自社のサイトの評価を下げたり、狙ったユーザー層にアプローチできなくなったりするため、正しく理解して取り組むことが重要です。

本記事では、コンテンツSEOの基本から具体的な手順や成功事例まで詳しく解説します。SEO担当として社内の体制構築を進めるためのヒントも提供しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

コンテンツSEOとは?

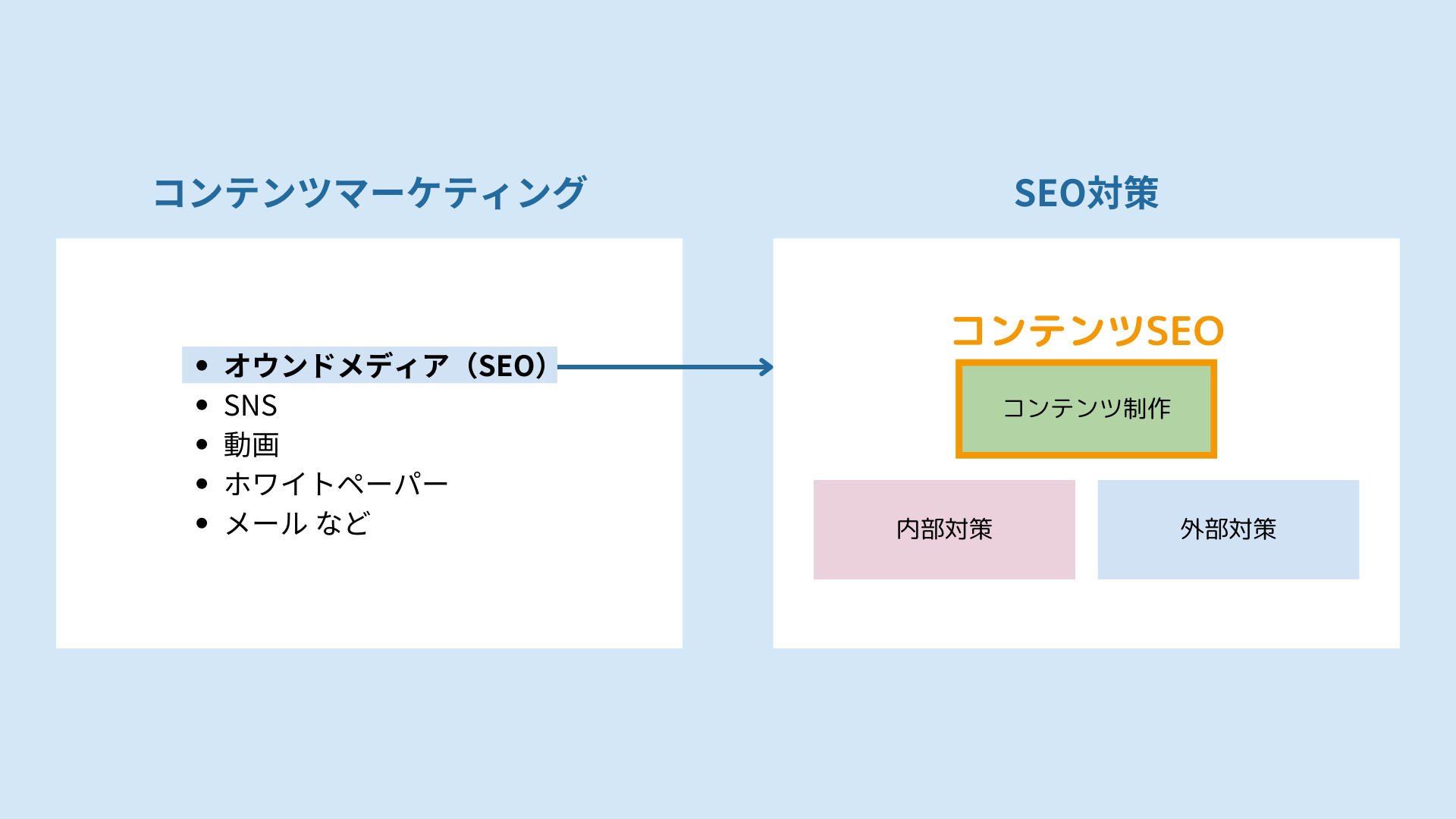

SEO対策を大まかに要素分解すると、内部対策・外部対策・コンテンツ制作の3つに分けることができます。

内部対策とは、サイトのHTMLタグを整えたりサイトマップを作成したりして、Googleなどの検索エンジンに評価されやすくなるように対応することです。外部対策とは、主に被リンクのことで、外部のページやサイトに自社サイトのリンクを貼ってもらうことを指します。

コンテンツ制作とは、内部対策と外部対策の土台をある程度整えた上で、ユーザーに伝えたい内容を記事にしてサイト内の情報を充実させることです。情報量が多いとユーザーとの接点も増やすことができ、信頼されるサイトに成長することも可能です。

しかし、どれほど時間と手間をかけて良い記事を作成しても、見られなければ意味がありません。そこで取り組むべきものが、コンテンツSEOです。

コンテンツSEOとは、検索エンジンとユーザーの両方から評価を得られるような、質の高いコンテンツを提供することを指します。記事の露出機会を増やす最もメジャーな方法として、検索上位を獲得することが挙げられますが、そのためには欠かせない取り組みとなります。

また、コンテンツSEOとよく一緒に紹介される「コンテンツマーケティング」とは、SEOにとどまらず、SNSやメール、動画、ホワイトペーパーなど様々な方法で認知度を上げることです。コンテンツSEOとは明確に違うので注意しましょう。

コンテンツSEOのメリット6つ

コンテンツSEOのメリットは、主に以下の6つです。

- ターゲットに合うユーザーを集客できる

- 長期的に見てコストパフォーマンスが高い

- 良いコンテンツは拡散されやすい

- 潜在顧客との接点を持つことができる

- 自社の信頼度を高め、ブランディングに貢献する

- リードナーチャリングの役割を果たす

1. ターゲットに合うユーザーを集客できる

特定のキーワードを検索してサイトに訪れるユーザーは、そのキーワードに関連する情報を求めている場合がほとんどです。そのため、集客できそうなキーワードを適切に選び、検索意図を満たすコンテンツを作成することで、狙ったユーザーを獲得できるようになります。

たとえば「SEO対策」と検索するユーザーは、SEO対策に関する知識やノウハウを求めている場合がほとんどです。そこで、SEO対策の詳細なガイドや事例を提供すれば、ユーザーを満足させることができます。

ユーザーを適切に集客できれば、さらにターゲットに合ったコンテンツを提供しやすくなります。結果として、滞在時間の延長やページビューの増加が期待でき、最終的にはコンバージョン率の向上にもつながります。

これらの指標が向上することで検索エンジンからの評価も高まり、サイト全体の価値が向上し、さらなる集客効果を生み出します。

2. 長期的に見てコストパフォーマンスが高い

コンテンツSEOは、一度質の高いコンテンツを作成すれば長期間にわたって効果を発揮するため、他のマーケティング手法と比較して長期的なコストパフォーマンスが高いです。

たとえば、Web広告は常にコストが必要なうえ効果が一時的なのに対し、コンテンツSEOは初期の制作コストのみで長期的な集客が可能です。

定期的なメンテナンスは必要ですが、ページの公開期間が長いほど評価が貯まる点や、集客数が増えてもコストは変わらない点など、多くの点で長期的なコストパフォーマンスに優れています。

3. 良いコンテンツは拡散されやすい

良質なコンテンツは、自然と拡散されやすくなります。

たとえば、ユーザーにとって役立つ情報や専門的な知識が詰まった記事は、SNSで多くの人に共有されることでさらに多くの人々に届きます。露出が増えることで検索エンジンの評価も上がりやすくなり、結果的にオーガニックトラフィックが増加します。

実際に取り組む際は、ユーザーが自分のフォロワーに紹介したくなるような、信頼性のある情報や具体例を含んだコンテンツを作成することが重要です。

また、分かりやすい言葉や魅力的なビジュアルを用いることで、視覚的に訴求力を高めることも大切です。

4. 潜在顧客との接点を持つことができる

自社へのニーズがまだ顕在化していない場合でも、解説記事などを通して潜在顧客との接点を持ち、サービスや商品に関心を持ってもらう機会を作ることが可能です。

たとえば、あるユーザーがエアコンの異音を解決する方法について検索し、エアコン清掃会社のブログ記事に辿り着いたとします。そのブログを読んで自分で直せることがわかり、解決できると、ユーザーは企業に信頼を持てるようになるでしょう。

良質なコンテンツが提供されていることで、ユーザーは継続的に同じサイトを訪れる可能性が高くなり、最終的には顧客として定着する可能性があります。

再訪や長期的な関係構築は、6のリードナーチャリングにも関わるため、潜在顧客を意識してコンテンツを制作することも重要です。

5. 自社の信頼度を高め、ブランディングに貢献する

質の高いコンテンツによってユーザーから有益な情報源として認識されると、ブランディングが強化され、長期的な企業の成長に貢献します。

専門知識や独自の視点をページ内に含めたコンテンツは、他のサイトやSNSでシェアされることも多く、自然な形で露出が増えます。

Googleなどの検索エンジンは信頼性の高いサイトを上位に表示する傾向があり、近年は特に「ユーザーにとって有益なサイトであるかどうか」が重要視されるようになってきました。

つまり、コンテンツSEOに取り組むことによってサイトの評価を高めると、企業全体に対する信頼度も高まり、結果として検索順位が向上し、さらなるトラフィック増加につながるということです。

6. リードナーチャリングの役割を果たす

リードナーチャリングとは、見込み顧客を育成し、最終的に購入や契約に結びつけるプロセスのことです。

コンテンツSEOで提供する有益な情報は、見込み顧客にとって価値のあるものです。業界の最新情報や具体的な問題解決方法を提供することで、見込みユーザーの信頼を得ることができます。

継続的に高品質なコンテンツを提供していると、再びユーザーが課題を解決する際に訪れ、関係性をさらに深めることが可能です。

そのようなユーザーは最終的に購買行動を起こす可能性が高いため、コンテンツSEOはリードナーチャリングの役割も果たすといえます。

コンテンツSEOのデメリット3つ

コンテンツSEOにはメリットが多い一方で、注意しなければならないデメリットも存在します。ここでは、特に重要な以下3つのデメリットについて詳しく説明します。

- オリジナル性のあるコンテンツを作るのが大変

- 効果が出るまで時間がかかる

- コンテンツの作成に工数と労力が必要

1. オリジナル性のあるコンテンツを作るのが大変

コンテンツSEOで成功するためには、オリジナルで有益なコンテンツが不可欠です。

インターネット上には多くの情報が溢れており、誰でも作成できるような汎用的なコンテンツは評価されにくくなってきているため、自社独自の情報を提供し、他のサイトとの差別化を図る必要があります。

2025年1月にはGoogleの品質評価ガイドラインに以下のスパムポリシーの項目が追加されました。

「4.6.6 MC Created with Little to No Effort, Little to No Originality, and Little to No Added Value for Website Visitors」

直訳すると「ほとんど努力や独創性を伴わず、ウェブサイト訪問者にとって付加価値もほとんどない形で作成されたメインコンテンツ」とあります。

AIの精度が日々進化する中で、AIで作ってそのまま公開したようなコンテンツはより評価されにくくなっていくと予想されます。

オリジナリティを出すためには独自情報を収集する時間と手間が必要になるため、記事作成以外の部分でもリソースが必要になるでしょう。

オリジナルコンテンツは高評価が長く続き、トラフィックに良い影響をもたらす傾向にあるものの、通常の業務と並行でアンケートや調査を行うことは簡単ではありません。

2. 効果が出るまで時間がかかる

コンテンツSEOの大きなデメリットの1つは、効果が出るまでに時間がかかることです。

理由は、コンテンツを制作してから検索エンジンからの評価を得るまでには、一定の期間が必要なためです。検索エンジンがページをクロールし、インデックスに登録し、最終的に検索結果に反映するまでには数週間から数ヶ月かかることがあります。

そのため、コンテンツSEOを実施する際は、即効性を期待せずに長期的な視点で取り組むことが重要です。

定期的に高品質なコンテンツを更新し、SEOの基本的な施策を継続的に行うことで、徐々に評価が上がり、最終的には安定した集客効果を得られるようになります。

社内で成果に対する誤解を生まないためには、SEO担当者が社内の関係者に時間がかかることを説明し、理解してもらうことが重要です。

3. コンテンツ専任の担当者が必要

3つ目のデメリットとして、コンテンツ専任の担当者が必要である点が挙げられます。

ユーザーにとって有益で魅力的なコンテンツを発信し続けるためには、コンテンツの制作から定点観測まで様々なことに対応する必要があります。

たとえば制作の前段階では、競合サイト分析や、ユーザーの検索意図を理解するためのキーワード調査など、徹底的なリサーチが必要です。

また、競合サイトよりも優れた内容で執筆し、画像や動画も含めながら質の高いコンテンツを作成する必要があります。誤字脱字のチェックや、SEOに最適化されたタイトルや見出しを設定するなど、細部にわたる作業も重要です。

コンテンツを公開した後はページビューなどの数値を定点観測し、検索エンジンのアルゴリズム変動にも対応しながら、定期的にメンテナンスをします。

これらの業務を継続的に行い、コンテンツの価値を維持・向上させながら効果を出すためには、コンテンツ専任の担当者を確保する必要があります。

コンテンツSEOに取り組む前に定めるべき戦略

コンテンツSEOで成果を上げるためには、事前に戦略を立てることが重要です。目的やペルソナ、キーワード戦略などを適切に設定することで方向性が明確になり、より効果的なコンテンツ作成が可能になります。

具体的な戦略の項目は以下の5つです。

- 目的

- ペルソナ

- キーワード戦略

- コンバージョン設計

- 項目ごとの数値目標

以下で各項目について解説します。

1.目的

コンテンツSEOに取り組む目的は、コンテンツSEOを通してどのような価値や利益を事業にもたらしたいかによって変わります。代表的な目的は「売上を増やす」もしくは「認知を拡大する」の2つですが、それぞれ狙うべきキーワードや戦略が異なります。

売上を増やすことが目的の場合、目標は見込み客のリードや商品購入数(つまりコンバージョン数)になります。コンバージョンを増やすためには、選んだキーワードに対するコンバージョン率を意識することが大切です。流入数が多いとしてもコンバージョン率が低ければ、目的は達成しにくくなります。

認知を拡大することが目的の場合は、「誰にどのように認知してもらいたいか」を考えることが必要です。たとえば、新しく開発した化粧品を「普段使い用」として認知してもらうのか、「高級ギフト用」として認知してもらうのかではターゲットが大きく異なります。

コンテンツSEOを通して成し遂げたい目的は、関係者を巻き込みながら細かく作り上げましょう。細かく落とし込んでいくと、最初に狙うべきキーワードやターゲットが明らかになってきます。

2.ペルソナ

ペルソナとは、ユーザー視点でコンテンツを設計する際に、自社のサービスや商品を利用するユーザー像を架空で設定したものです。

ターゲットは年齢や性別、購買行動といった属性で区分されるのに対し、ペルソナは性別、年齢、職業、家族構成、趣味、目標など詳細なプロフィールを具体的に考えます。ペルソナを設定することでニーズや行動を深く理解でき、コンテンツの精度を上げられるだけでなく、社内の認識も合わせやすくなります。

設定する際は、企業側の都合ではなくユーザーが求める情報を考慮し、検索意図と関連付けることが重要です。また、検索ボリュームが少ないロングテールキーワードを狙う際は、ペルソナ設定もより具体的に設定した方が、ユーザーに刺さりやすいコンテンツになります。

自社に合うペルソナを具体的に考えることで狙いたいユーザー層にアプローチしやすくなるため、丁寧に設定しましょう。

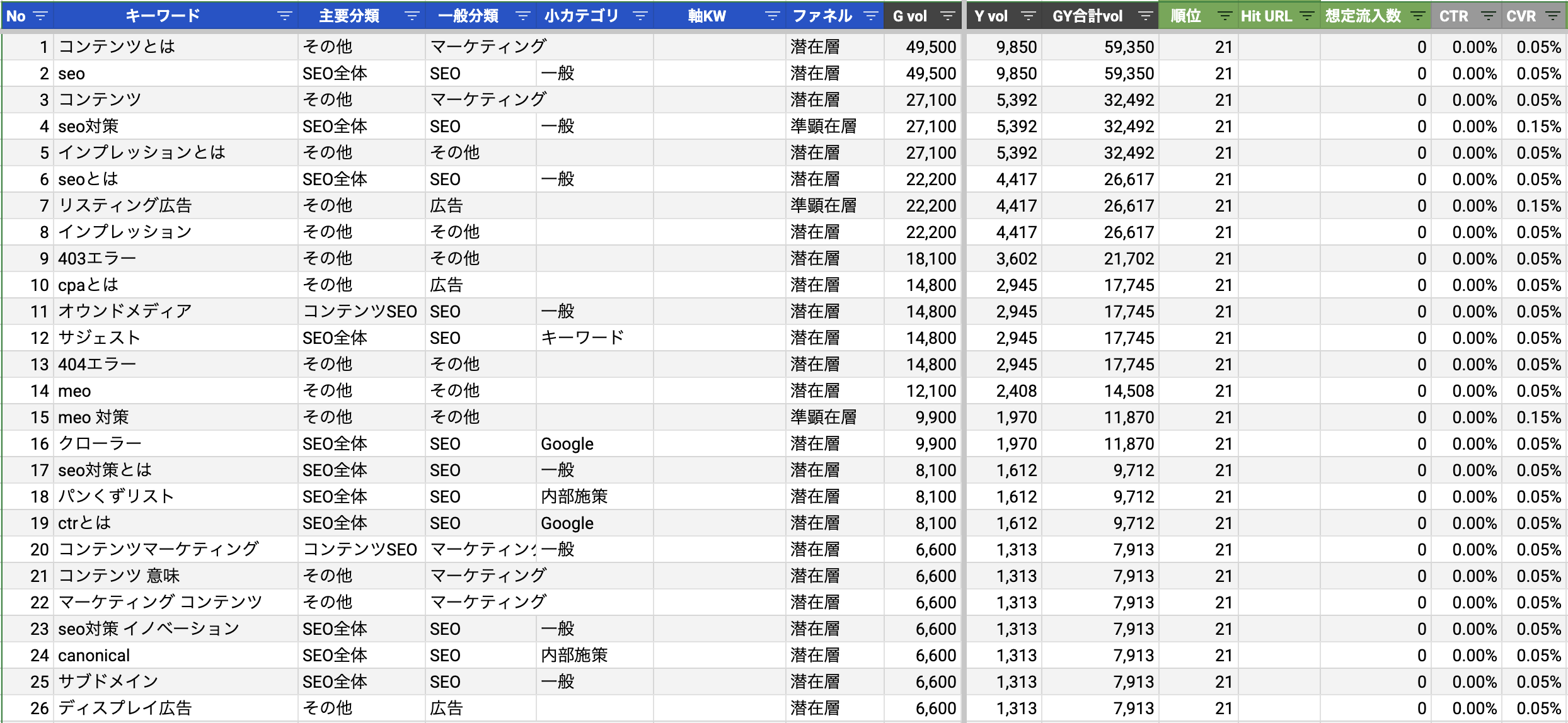

3.キーワード戦略

目的やペルソナが定まったら、それに沿ったキーワード戦略を設計しましょう。具体的には、キーワードの調査・洗い出しを行い、狙うキーワードの優先順位をつけることです。キーワード戦略が適切にできなければ、狙いたいユーザーにアプローチできず、コンバージョンも得ることが難しいでしょう。

キーワードの調査・洗い出しを効果的に行うためには、自社・競合・市場のキーワードを調査することが必要です。自社ですでに獲得できているキーワードだけでなく、競合にあって自社にないキーワードや、競合も自社も獲得できていないもののニーズがあるキーワードを把握し、可能な限り多くの候補を挙げてみましょう。

また、候補となるキーワードが挙げられたら、キーワードマッピングによって1ページでどのキーワードを対策するかを決めます。1つのキーワードには基本的に関連キーワードがついてくるため、記事間で重複することがないように注意しながら、分野ごとにグループ分けを行います。

4.コンバージョン設計

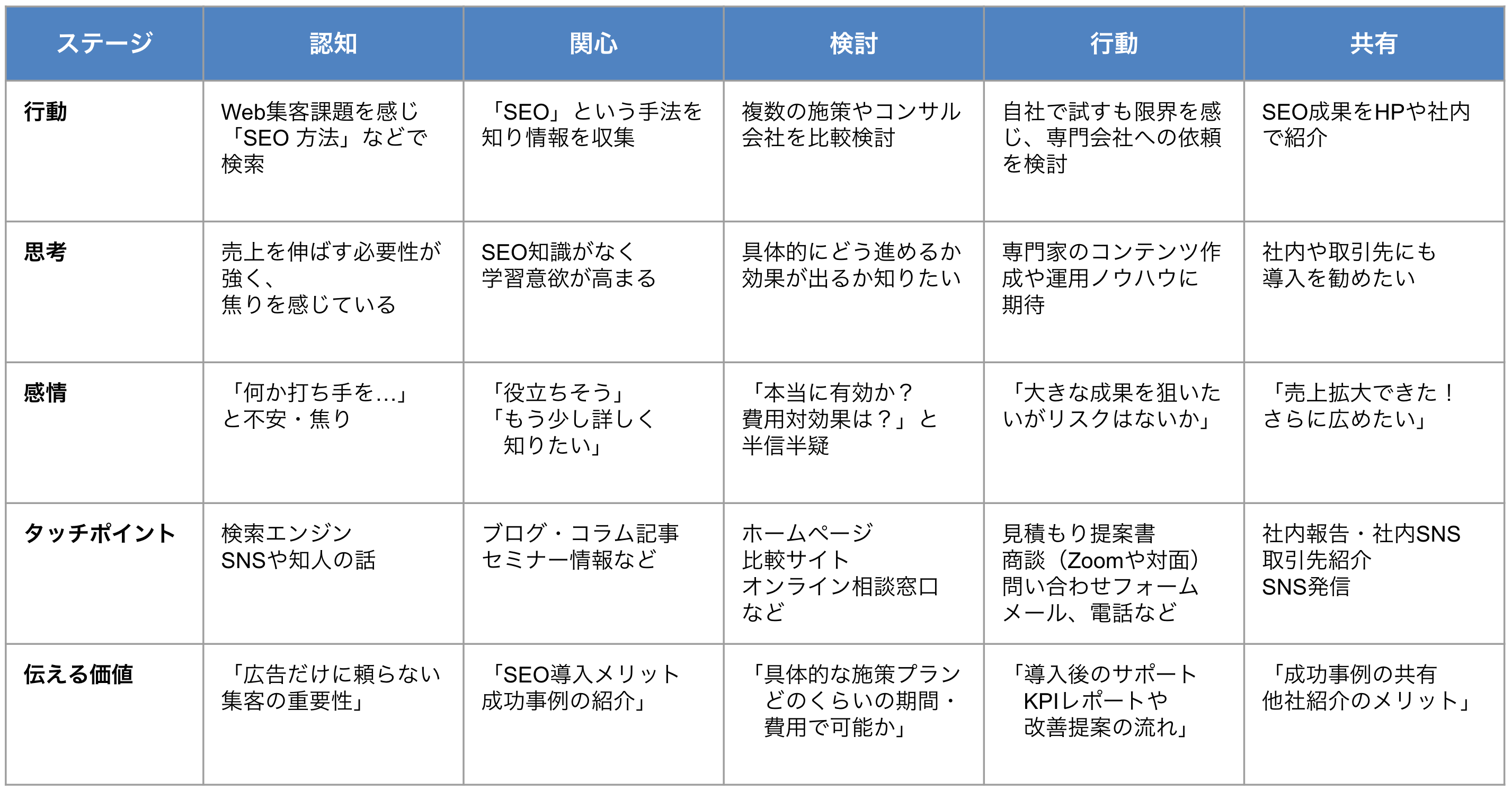

コンバージョン設計では、カスタマージャーニーマップの作成と各フェーズにおけるコンバージョンポイントの策定を行います。

カスタマージャーニーマップとは、ユーザーがサイトに訪れてから最終的なゴール(たとえば、購入や問い合わせ)に至るまでの過程を視覚的に示した図です。作成することでユーザーの行動や思考を明確に理解でき、どの段階でどのようなコンテンツが必要かが見えてきます。

以下は、弊社に問い合わせをもらうまでの過程を想定して作ったものです。

カスタマージャーニーマップを作成する際は、まずはじめにユーザーの行動を詳細に洗い出すことが必要です。ペルソナ設定でターゲットユーザーが抱えている課題や求められる情報を明確にし、ユーザーの行動をフェーズごとに分けていきます。具体的には、認知、検討、決定の3つのフェーズです。それぞれのフェーズでユーザーがどのような情報を求めているのかを洗い出します。

また、各段階ごとにコンバージョンポイントを作成すると、サイト全体でのコンバージョン数を増やすことができます。特に、BtoBのコンバージョンまでに時間がかかる領域において、ホワイトペーパーのダウンロードや資料請求、問い合わせ獲得などを段階に応じて決めておくと良いでしょう。

5.項目ごとの数値目標

数値目標を設定すべき主な項目は、キーワードごとの想定順位や、SEO経由の流入数、コンバージョン数、キーワードごとの優先順位などです。

キーワードごとの想定順位は、競合サイトの順位を参考にすると良いでしょう。SEO経由の流入数は、検索ボリュームと順位ごとのクリック率によって予測できます。コンバージョン数は、カスタマージャーニーマップの段階ごとに決めたものを流入数と掛け合わせます。想定コンバージョン数まで導き出すことができたら、高い順に優先度をつけましょう。

また、目的と一緒にKPIを設定し、定期的にパフォーマンスを評価することも大切です。具体的な項目としては、月間のオーガニックトラフィックやコンバージョン率、特定のキーワードでの順位などです。KPIを明確に設定することで、コンテンツSEOの進捗状況を把握し、必要に応じて戦略を修正することが可能になります。

コンテンツSEOを実践する手順

コンテンツSEOは、ただ闇雲にコンテンツを作成するだけでは効果を発揮しないため、正しい手順を踏んで進める必要があります。具体的な手順は以下の通りです。

- 競合分析

- キーワード選定

- 構成案の作成

- 記事の執筆

- 画像の作成

- 結果の分析・改善とリライト

1. 競合分析

競合分析とは、他社がどのようなコンテンツを作成しているかを調査することです。

自社のコンテンツの強みや弱みを把握し、差別化ポイントを見つけましょう。競合サイトが取り扱っていないテーマや、競合よりも詳しく説明できる部分を見つけ、コンテンツ制作に活かします。

次に、競合のキーワード戦略も確認します。どのキーワードで上位表示されているかを調査し、自社でも対策するのかを判断しましょう。同時に、自社サイトよりも上位表示されていたり、セッション数を多く獲得していたりするページを分析し、文章量、画像や動画、内部リンクの構造などを参考にすると、ユーザーにとって有益なコンテンツを作成するためのヒントを得ることができます。

最後に、競合分析を通じて得た情報をもとに、自社のコンテンツ戦略を最適化します。競合他社が成功しているポイントを取り入れつつ、自社ならではの独自性を打ち出すことで、検索エンジンから高評価を得て上位表示を獲得できる可能性が高まります。

2. キーワード選定

コンテンツSEOの成功は、キーワード選定にかかっていると言っても過言ではありません。キーワード選定が不十分だと、いくらユーザーを集客できても成果に繋げることは難しくなってしまいます。

ここでは先述したキーワード戦略に加えて注意すべきことを解説します。

キーワード選定は、「上位表示の可能性がある」かつ「コンバージョンの期待値が高い」キーワードから対策することが大切です。図のように、検索ボリュームが多ければ流入も増えることは事実ですが、その分競合性も難易度も高まります。また、検索意図が幅広くなるとコンバージョン率も低いため、いきなりビッグワードに挑戦することは避けるべきです。

また、競合サイトが対策しているキーワードを丸々コピーすることは避けましょう。競合と自社が全く同じ状況とは限らないため、競合を参考にしつつも、自社に合うものを選定する必要があります。

ある程度キーワードを絞り込めたら、キーワードの重複がないかをチェックします。キーワードによってはコンテンツを作った際に内容が重複し、Googleから低評価を受ける可能性があるためです。たとえば、「SEO対策」と「SEO」は検索結果がほとんど同じなため、Googleは検索意図が同じという判断をしていることがわかります。

実際の検索画面も参考に、重複がないかを確認しながら検索意図に合うコンテンツ制作を進めていきましょう。

Bridge社でも上記をパッケージとした「キーワードマーケティング」という商品をご提供しています。キーワード戦略〜キーワードの優先順位決定を社内で実施することが難しい場合は、ぜひご相談ください。

3. 構成案の作成

キーワード選定でメインキーワードやサブキーワードを洗い出したら、記事のテーマを明確にし、検索意図を満たす構成案を作成します。

検索意図を満たす記事を制作できるかどうかは構成案にかかっています。検索意図を深掘りした上で、競合に載っている情報は基本的に網羅し、さらに自社の独自性を出せる事例や商品情報、調査結果などがあれば構成案に盛り込みましょう。

前述の競合調査の他、構成案を作成する上で行うべき調査は、サジェストキーワード、再検索ワード、共起語の3つです。サジェストキーワードは、検索窓に調べたいキーワードを入力したときに自動的に表示される検索候補のことで、再検索ワードは、検索結果の最下部に「他の人はこちらも検索」と出てくる中にあるものです。共起語は、メインキーワードに対して、一緒に使われたり、頻度の高いキーワードのことです。

これらのキーワードはユーザーの検索意図を理解するヒントにもなるため、メインキーワードと一緒に対策することでより検索意図を満たす内容にすることができます。

また、読みたくなるタイトルをつけることも大切です。キーワードを含めることと、すぐに内容を予測できるタイトルをつけることは基本ですが、その上でユーザーの興味を引けるように数字や質問形式、実際に考えられるメリットを提示することなどが効果的です。

たとえば「ブログ 書き方」というキーワードを狙って作成する場合、まずそのキーワードに関連する質問や悩みを調査し、以下のように見出し(h2、h3など)を設定します。また、h2の次にh4を設定すると階層が飛躍して記事の内容が伝わりにくくなるため、記事中のHタグも階層構造を意識して作成しましょう。

各見出しの中には、具体的な内容を箇条書きで書くと執筆の際に進めやすくなるためおすすめです。

| h2 | ブログの書き方とは? |

| h2 | ブログを書くメリット |

| h3 | 好きなこと・過去の経験を活かせる |

| h3 | 時間と場所にとらわれずにできる |

| h2 | ブログを書くデメリット |

| h3 | 記事の作成に時間がかかる |

| h3 | すぐに結果が出にくい |

| h2 | ブログ記事で成功した事例 |

| h3 | 成功事例1 |

| h3 | 成功事例2 |

| h2 | まとめ |

キーワードの検索意図を満たす構成案を作成することで、読者にとって有益な情報を提供できるだけでなく、検索エンジンからの評価も高まり、SEO効果も期待できます。

4. 記事の執筆

構成案が完成したら、その内容に沿って記事の執筆を進めていきます。記事の執筆において注意すべき点は主に以下の通りです。

- キーワードを適切に配置する

- PREP法を意識する

- 正しい日本語を使用する

- 箇条書きや表を使って視覚的にもわかりやすくする

- オリジナリティを出す

- 上位表示に必要な文字数で執筆する

見出しや小見出しにはキーワードを適切に配置し、本文中にも自然な形でキーワードを散りばめましょう。文章は正しい文法を用い、誤字脱字を避けることで、読みやすさを向上させると同時に、ユーザー体験を良くすることができます。また、PREP法(Point、Reason、Example、Point)を活用し、情報を明確かつ簡潔に伝えると効果的です。

さらに、読者にとって分かりやすい工夫として、箇条書きや表を活用したり、語尾を統一したりすることで、文章の流れをスムーズにしましょう。競合サイトや自サイト内の記事のコピーは避け、オリジナリティのある内容を心がけることも重要です。コピーコンテンツはSEO評価を下げる要因となるため、チェックツールを活用して重複を防ぎましょう。おすすめのツールとしては、無料の「CopyContentDetector」などが便利です。

文字数については、狙うキーワードやテーマ、競合サイトの内容に応じて調整する必要があります。上位サイトの文字数を調査し、足りない情報を補うことで、より充実した記事を作成できます。注意点として、文字数が多いほど良いということはなく、ユーザーが必要としている情報を不足なく提供することが重要です。

これらのポイントを押さえ、質の高い記事を作成することで、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供し、コンテンツSEOの効果を最大化しましょう。

5. 画像の挿入

コンテンツ内の適切な位置に関連性の高い画像を挿入することで、視覚的効果を高めるとともに、読者の理解を深めることができます。特に長文の記事では、適度に画像を挿入することで読みやすさが向上し、ユーザーの滞在時間を延ばすことができます。画像検索経由での流入も期待できるため、決して蔑ろにできない要素です。

画像を挿入する際は、関連性の高いものを選ぶようにしましょう。記事の内容を補完する画像を使用することで、読者にとって一層理解しやすいコンテンツとなります。たとえば、手順を説明する記事であれば、各ステップを視覚化した図やグラフを挿入すると効果的です。

また、画像のSEOにも注意が必要です。画像には適切なファイル名でalt属性を設定することで、検索エンジンにも内容を理解してもらいやすくなり、画像検索からの流入も期待できます。

画像のサイズにも注意が必要です。大きすぎる画像はページの読み込み速度を遅くし、ユーザー体験を損ねる可能性があります。適度なサイズにリサイズし、必要に応じて圧縮することで、ページのパフォーマンスを保つことができます。

6. 結果の分析・改善とリライト

コンテンツSEOは一度作成して終わりではなく、定期的に分析改善とリライトを行うことが重要です。

まず、Google AnalyticsやSearch Consoleなどのツールを活用して、記事のアクセス数やユーザーの行動をモニタリングしましょう。具体的には、どのキーワードで流入しているのか、どのページで離脱が多いのか、滞在時間が短いページはないかなどをチェックします。

数値のモニタリングで見るべき代表的な項目は、以下のようなものがあります。

| No. | 指標 | 利用ツール |

| 1 | コンバージョン数 | GA4 |

| 2 | セッション数 | GA4 |

| 3 | 主要対策キーワードの平均順位・順位分布 | SEMRush |

| 4 | サイト全体のインデックス数 | Google Search Console |

| 5 | ページ表示速度 | PageSpeed Insights |

分析結果から問題を特定し、要因を推定した上で具体的な改善策を設定します。

たとえば、セッション数は目標達成できたものの、コンバージョン数が目標よりも大きく下回っていることが問題だとすれば、要因の一つにコンバージョンから遠い内容になっていることが考えられます。具体的な改善策は、コンテンツの中にCTAボタンを増やすことや、よりコンバージョンに近い内容にリライトすることなどが挙げられます。

また、キーワード戦略の振り返りも行ってみると良いでしょう。予想していたよりもコンバージョン数が取れていない場合、選んだキーワードがコンバージョンから遠すぎる可能性があります。改善の前後で数値が変化しているかどうかに注目することが大切です。

リライトを行う際は、ただ言葉を変えるのではなく、ユーザーのニーズに応える形で内容を充実させることが大切です。上位表示されている記事と比べて何が足りないのかを考え、必要に応じて見出しを追加することで、さらに検索意図を満たす記事を作ることができます。

調査結果を載せている場合は情報が古くなっていることがあるため、リライトの際に改めて調査を行い、最新版にすることも効果があるでしょう。

コンテンツSEOを成功させるための7つのポイント

コンテンツSEOはを効果的に進めるための7つのポイントは以下の通りです。

- 検索意図を徹底的に深掘りする

- E-E-A-Tを意識する

- 記事の重複を避ける

- トピッククラスターを作成する

- 被リンクを獲得する

- テクニカルSEOを実施する

- ツールを用いて読者体験を向上させる

1. 検索意図を徹底的に深掘りする

キーワードの検索順位を上げるためには、読者の検索意図に明確に答える記事を作成することが大切です。そのためには、まず検索意図を深掘りする必要があります。

具体的には、検索キーワードに対して5W1Hで考えることと、それらに対して「なぜ」をできる限り繰り返すことです。

たとえば「通勤用カバン おすすめ」というキーワードだとすれば、5W1Hは以下のように深掘りできます。

| 5W1H | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| Who | 検索している人/読んで欲しい人 | 通勤用カバンを探している人 |

| What | 何が知りたいか | おすすめの通勤用カバン |

| Why | なぜ検索しているか | 新しい通勤用カバンが欲しいため |

| When | いつこの情報が必要なのか | 通勤用カバンを買い換えるタイミング |

| Where | どこでこの情報が必要なのか | 鞄屋、雑貨屋など |

| How | どのように解決させるべきか | ネットで買う、お店で買う |

各項目に対して複数の検索意図が想定される場合は、様々なパターンを想定します。

さらに1つ1つの項目に対して「なぜ」を繰り返すと、以下のように考えることができます。

<Whyの場合>

「なぜ検索しているか」

→ 「新しい通勤用カバンが欲しいから」

→ 「仕事では壊れていない綺麗なカバンを使いたいから」

→ 「いつも気分良く仕事をしてお客様に喜んでもらいたいから」

→ 「それによって成績を上げたいから」

→ 「成績を上げることで報酬を得たいから」

→ 「報酬を得てもっと良い暮らしがしたいから」

このようにすると、最終的にお金を得たいという意図まで深掘りすることができました。丁寧に深掘りすると、記事構成だけでなく、ライティングでもユーザーの心を掴む文章を書けるようになるでしょう。

2. E-E-A-Tを意識する

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとったもので、Googleの検索品質評価ガイドラインで定められているコンテンツの評価基準のことです。

Experience(経験)

「コンテンツ制作者がそのトピックに必要な実体験や人生経験をどの程度持っているか」を評価する項目です。先述した通勤用カバンを例としてあげるなら、「実際に使ってみた感想」や写真などを入れることです。見聞きした情報だけで記事を書くよりも、実際に経験した人が書いた記事の方が信頼に値すると言えるでしょう。

Expertise(専門性)

「コンテンツ制作者がそのトピックに必要な知識や技術をどの程度持っているか」を評価する項目です。特に医療や健康(YMYL領域)など、専門知識を有した方が必要な分野で重視される項目です。医師免許や弁護士登録番号があれば専門性を証明しやすくなりますが、逆にわかりやすい国家資格がない分野では、色々な手段を使って専門性を伝える必要があります。

Authoritativeness(権威性)

「コンテンツ制作者やWebサイトが、そのトピックに関する有力な情報源としてどの程度知られているか」を評価する項目です。権威性を高めるためには、良質なコンテンツを作成して、自社よりも権威のあるサイトから引用される機会を増やしていく必要があります。たとえば、感染症について書いた記事が、都道府県の保健所のWebページで言及されると、そのサイトは権威性評価の向上につながると考えられます。

Trustworthiness(信頼性)

「そのページがどの程度正確で、正直で、安全で、信頼できるか」を評価する項目です。先述した経験、専門性、権威性の総合評価によって決まるため、3つの分野でできるだけ評価を高める努力をすることが、信頼性の向上につながります。

4つ項目の評価の対象は、著者、ドメイン、運営元、コンテンツの分野に分けることができます。著者情報を構造化データや記事で検索エンジンに伝えたり、ドメインの評価(ドメインパワー)をあげる施策を実施したり、運営者情報やサイトポリシーを掲載したりすることが有効です。また、コンテンツ内容ではトピックを絞ったり専門家の監修を入れたりして、サイト自体の専門性や信頼性を上げることが有効です。

3. 記事の重複を避ける

SEOにおいてコンテンツが重複することは、評価を下げる原因になります。

重複コンテンツが存在すると、検索エンジンがどのページを優先して評価すべきか分からなくなり、結果としてどちらのページも評価が下がる可能性があります。その結果検索結果の画面上に表示されなくなり、最悪の場合ペナルティの対象になってしまう場合もあります。そのため、コンテンツが重複しないように工夫することが大切です。

先述したキーワード選定で上手に設計ができていれば、内容が重複している記事が発生する可能性は低くなりますが、長い間サイトを運営していると重複する場合もあります。特に最近ではAIを使用した記事も増えており、正しい知識を持って扱うことができなければ低品質かつ重複した記事を大量生産することになってしまいます。

もしすでに重複したコンテンツが存在する場合は、同じテーマでも視点や切り口を変えるリライトを行いましょう。

4. トピッククラスターを作成する

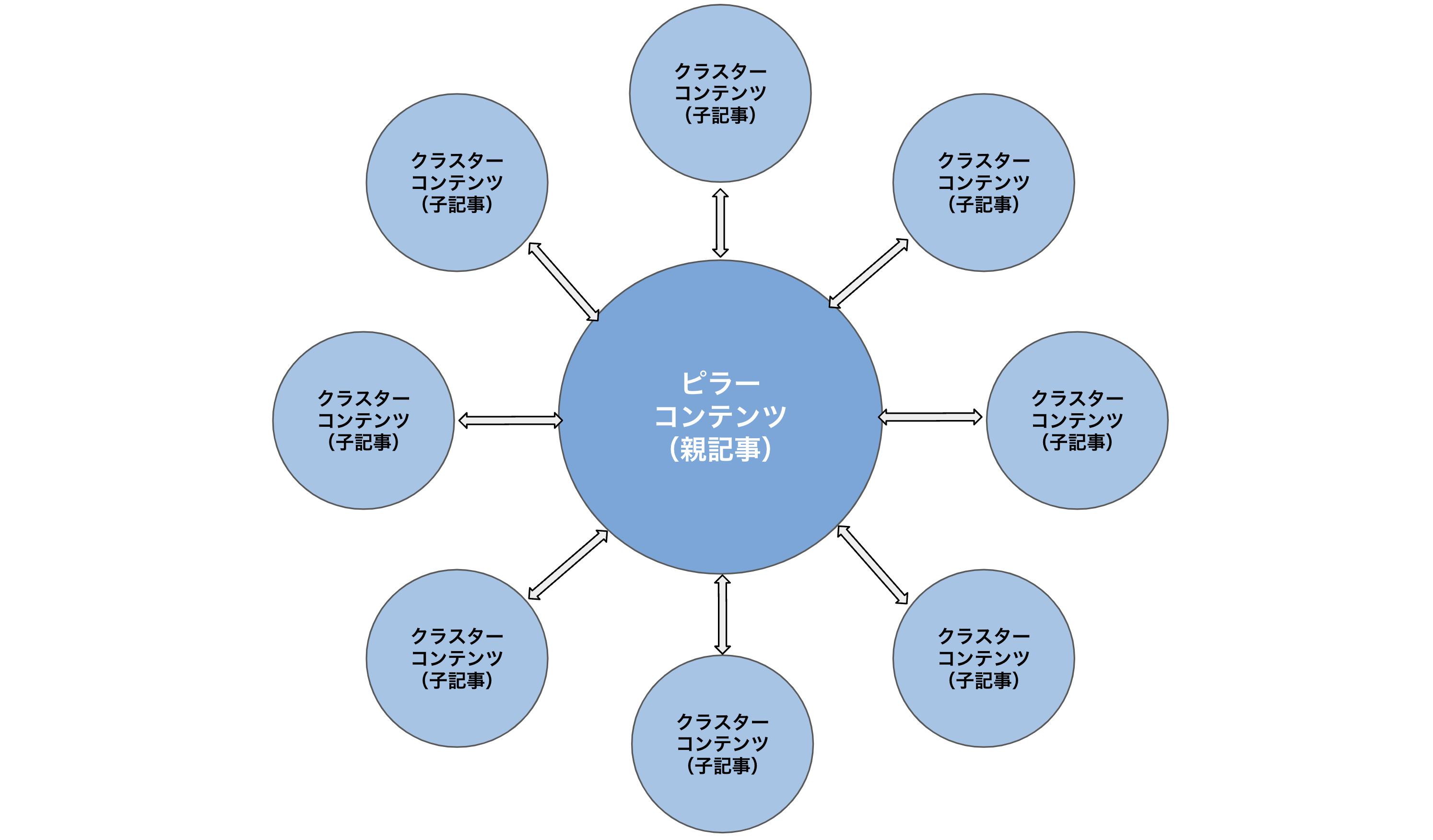

トピッククラスターとは、1つの主要なピラーコンテンツ(まとめ記事)を中心に、関連するクラスターコンテンツ(個別記事)を内部リンクで結びつける戦略です。

サイト全体の構造を明確にし、検索エンジンからの評価を高める目的で利用されます。例えば、「タブレット おすすめ」をピラーコンテンツに設定し、「ゲーム用タブレット」や「メーカー別おすすめタブレット」などのクラスターコンテンツを作成し、それらをリンクでつなぐ仕組みです。

トピッククラスターモデルのサイト構造は、ピラーページ(まとめ記事)、クラスターコンテンツ(個別記事)、内部リンクの3要素で構成されています。

ピラーページは、トピッククラスターの中心となるページであり、特定のテーマに関する包括的な情報をまとめた記事です。このページでは、検索回数が多いビッグキーワードを対象にして、幅広い検索意図に応える内容を提供します。ピラーページの目的は、関連する全体像をユーザーに提供することです。ただし、その情報は深掘りされていないため、各ニーズに対応する詳細な情報を補完する役割をクラスターコンテンツが担います。

クラスターコンテンツは、ピラーページのテーマを細分化し、特定のトピックに深く掘り下げた個別記事です。これにより、検索意図をより具体的に満たします。クラスターコンテンツの目的は、ロングテールキーワード(複数語の組み合わせからなるキーワード)での上位表示を狙い、特定のターゲットユーザーを集客することです。

内部リンクは、ピラーページとクラスターコンテンツを「主」と「従」の関係性でつなぎ、トピッククラスター全体を統合する要素です。内部リンクの設計により、検索エンジンのクローラーがサイトを効率的に巡回できるようになり、SEO評価の向上が期待されます。

トピッククラスターを作成するメリットは、サイト構造を明確化にしクロール効率を向上させることです。内部リンクで整理された構造によってクローラーが効率的にインデックスを促進し、サイト全体の情報が適切に認識されます。また、包括的なピラーページと詳細なクラスターコンテンツを組み合わせることで、ユーザーの多様な検索意図に応える情報網羅性が向上し、ユーザー満足度を高めることができます。

記事単位ではなくコンテンツの総合力で戦う戦略になるため、きめ細やかに設定することが大切です。

5. 被リンクを獲得する

外部のサイトから被リンクを獲得できれば、公開した記事が信頼できる情報源として検索エンジンに評価されるため、可能な限り集めることが大切です。多くのサイトから被リンクを集めるほど、ページ価値が高いと判断されます。

Ahrefsなどのツールを使って競合サイトの被リンクを調査し、自社でも獲得できそうなサイトにアプローチする手法が代表的ですが、他にも取材や独自調査を行って被リンクされやすいコンテンツを上位表示させると、自然発生的に被リンクを得られる可能性が高まります。

他には以下のような施策が考えられます。

- プレスリリースを配信する

- 監修者のリンクを作成する

- 顧客の紹介記事を作成する

- セミナーを開催する

- インフォグラフィックを作る

PR TIMESなどのプレスリリース配信サービスを使うと効率よく多くの人に情報を届けることができます。

監修者のリンク作成は、書いた記事に対して監修してもらった専門家に、自身のWebサイトやSNSで紹介してもらえないか打診することを指します。

顧客の紹介記事は、製品やサービスの導入事例としてインタビューを行い、先方にもリンクを貼ってもらうことです。セミナーを開催して、プレスリリース施策と掛け合わせたり、他の企業との共催セミナーを開催して、双方のコーポレートサイトで告知をするとお互いにメリットがあります。

インフォグラフィックは、独自性の高いデータをインフォグラフィック的に制作すると、多くのメディアに転載される可能性が高くなり、被リンクも獲得しやすくなります。プレスリリースに掲載することも有効でしょう。

以上のように、一言に被リンク獲得施策と言っても多くの手法があります。自社のリソースに合わせて優先順位を決め、着実に進めることでサイトの価値や評価を高めることができるため、被リンクは重要な施策の1つです。

6. テクニカルSEOを実施する

テクニカルSEOは、ウェブサイトの技術的な側面を最適化することで、検索エンジンがサイトを正しくクロールし、インデックスするのを助けます。テクニカルSEOに取り組むと、検索結果の向上も期待できるでしょう。具体的には以下のようなものがあります。

- サイトの速度改善

- モバイルフレンドリー化

- セキュリティの強化(HTTPS)

- XMLサイトマップの作成

- 内部リンクの最適化

特に最近重要度を増している項目は、サイト表示速度です。サイトの読み込み時間が遅いとユーザーが離れてしまい、検索エンジンからの評価も下がるため、不可欠な要素と言えるでしょう。また、モバイルフレンドリー化も、スマートフォンやタブレットでの閲覧が多い現代において欠かせません。Googleもモバイルファーストインデックスを採用しているため、モバイル対応は必須と言えます。

また、セキュリティの強化も重要です。特に、HTTPSに対応していることは信頼性を高め、ユーザーと検索エンジンの両方から評価されます。さらに、XMLサイトマップは検索エンジンにサイトの構造を伝えるための重要なツールです。

内部リンクも最適化することで、検索エンジンがサイト内を効率よくクロールできるようになります。これらのテクニカルSEOの施策を実施することで、検索エンジンからの評価が向上し、結果的にサイトの検索順位が上がります。

テクニカルSEOに取り組むことで、すべてのページが正しくインデックスされやすくなります。

7. ツールを用いて読者体験を向上させる

作成した記事が検索結果10位以内にランクインできるようになったら、さらに改善できる点を探し、成果を最大化しましょう。

使用するツール主なツールはGA4やMicrosoft Clarityです。

GA4では、エンゲージのあったセッションを中心に、ユーザーが記事に対して価値を感じているかを確認しましょう。「エンゲージのあったセッション」とは、以下のように定義づけられています。

- 10 秒以上滞在

- 設定したコンバージョンが発生

- ページビューまたはスクリーンビューが2回以上発生

記事全体のエンゲージメント率を大まかに算出して、問題のある記事を特定できたら、ヒートマップツール「Microsoft Clarity」を用いて課題の仮説を考えましょう。

たとえば、記事全体のエンゲージメント率平均は43.2%だとして、問題のある記事が30.1%だったとします。その記事をヒートマップツールで見てみると、特定の箇所で離脱していることがわかります。

問題の仮説を立てたら、改善策を考えて実行し、振り返りを行ってさらなる改善をします。

改善のために考えた施策は最後までやりきり、読者体験が向上したのかを丁寧に振り返ることが大切です。

コンテンツSEOを行う上でやりがちな失敗

これまで解説してきたコンテンツSEOの概要や具体的な進め方を実践していく中で、実際にやりがちな失敗を3つ紹介します。

- 記事を孤立させる

- 低品質コンテンツを放置する

- コンテンツの更新を短期間で止める

これらの失敗を避けるためには、内部リンクを強化したり、定期的なコンテンツ更新とモニタリングが不可欠です。ここでは、これらの課題解決に向けた具体的な方法をご紹介します。

記事を孤立させる

記事を孤立させると、他の記事経由での流入が得られないためユーザーのサイト滞在時間が減り、直帰率も上がってしまいます。また、検索エンジンが効率的にクロールできず、既存のコンテンツも再評価されにくくなります。

コンテンツSEOで成果を出すためには、サイト全体でユーザーの利便性を高めることが必要です。先述したトピッククラスターなどを使ってコンテンツ同士を内部リンクでつなぎ、孤立した記事が発生しないように注意しましょう。

Bridgeでは、独自の運用型内部リンク施策サービスを提供しています。運用型内部リンク施策は、記事のランキング低下を防ぐための有効な方法です。多くのコラムサイトでは新着順に記事を表示する仕組みが一般的で、古い記事はトップページから内部リンクを受けられなくなり、ランキングが低下する傾向があります。

この問題を解決するため、特に重要な記事に継続的に内部リンクを送ることでランキングダウンを防ぎ、過去の記事も上位表示が可能になります。運用により持続的なSEO効果を実現できます。

興味のある方は一度お問い合わせください。

既存記事の順位大幅UP!Bridge独自の「運用型内部リンク施策」とは

低品質コンテンツを放置する

低品質なコンテンツは、サイト全体の評価や検索順位に悪影響を及ぼします。

Googleは公式に、低品質なページがサイト全体のランキングに影響を与える可能性を警告しており、手動ペナルティの対象になる場合もあります。ペナルティを受けるとサイトが検索結果に表示されなくなり、解除には数日から数週間かかることがあるため、早期に対策することが重要です。

低品質コンテンツの定義は、主に以下の通りです。

- 自動生成されたコンテンツ

- 内容の薄いページ

- 無断複製されたコンテンツ

- 誘導ページ

- 重複ページ

低品質コンテンツはGoogle Search ConsoleやGA4で見つけることができます。

Google Search Consoleでは、「クロール済み – インデックス未登録」をチェックしましょう。Googleがページをクロールしたものの、インデックスする価値がないと判断した際に入るステータスです。対象を1ページずつ確認し、改善を進めましょう。

また、GA4では「レポート」>「エンゲージメント」>「ページとスクリーン」で、指定期間内の各ページのセッション数やユーザー数を確認できます。昇順に並べると、セッション数やユーザー数が極端に少なく、実質的に誰にも見られていないページを判断できます。

低品質コンテンツを改善するためには、以下のような方法があります。

- リライトする

- canonical設定をする

- noindexを設定する

- ステータスコード404を設定する

さらに詳しく知りたい方は、以下からお問い合わせください。

コンテンツの更新を短期間で止める

質の高いコンテンツを作成しても、短期間で更新を止めたり、定期的なメンテナンスを怠ったりすると、相対的に質が下がってしまいます。

世の中には良いコンテンツが溢れているだけでなく、変化も激しいため、それらに合うようなコンテンツ作成を継続することが求められます。継続的に新しいコンテンツを提供することで、ユーザーは常に新しい情報を得られ、サイトへの訪問頻度も上がります。

また、継続的なコンテンツ作成はGoogleのアルゴリズムにも良い影響を与えます。検索エンジンは定期的に更新されるサイトを高く評価し、検索結果の上位に表示させる傾向があります。したがって、定期的に新しいコンテンツを追加することは、SEO対策として非常に有効です。

コンテンツの更新が止まる一つの原因として、社内体制が未整備であることがよく挙げられます。そのため、1人の担当者に任せきりになっている場合は、数名のメンバーでフォローし合えるような環境づくりも大切です。

関連記事:AI校正でメディア運用の効率化と品質向上を実現!【2024年最新ツール8選も紹介】

AIはコンテンツSEOに活用できるのか?

AI技術の進展により、コンテンツSEOの手法も大きく変わりつつあります。企業や個人がSEO対策を行う際、AIをどのように活用できるのでしょうか?

ここでは、AIをコンテンツSEOに役立てる方法や、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

AI生成コンテンツ自体はガイドライン違反にならない

前提として、AI生成コンテンツ自体はGoogleのガイドライン違反にはなりません。ただし、AIで作った質の低いコンテンツを量産することはサイトの評価を下げる要因となるので、注意しましょう。

例えば、前述した競合調査〜構成作成までは人が行い、初稿の叩きをAIに作らせるなど、人とAIの役割分担をうまく行うことが重要です。AIだけで100点満点の記事を作ることは難しいので、最終的なチェック・リライトは必ず人の手で行いましょう。

LLMの進化が著しく、AIで作成した記事の精度は高くなってきています。メリット・デメリットを理解した上でAIを活用しましょう。

関連記事:AIによる記事作成のポイント!おすすめAIツールも紹介

コンテンツSEOの事例3選

コンテンツSEOの具体的な成功事例を知ることで、どのようなアプローチが効果的なのかを理解しやすくなります。

ここでは、Bridgeが提供したコンテンツSEOによって成果を出した事例を3社紹介します。

Bridgeでは、SEOを重視した記事制作に特化したサービスを提供しています。

専門家の監修を受けた高品質なコンテンツと価格のバランスについて、多くのクライアントから評価を得た実績があります。制作した記事の多くは検索上位に表示されているため、成果が出なくてお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。

株式会社東京証券取引所様

東京証券取引所が運営する東証マネ部!は、個人投資家と金融業界の関係者に向けて投資の知識を提供するメディアです。

課題:限られたリソースで記事制作を継続すること

課題はオリジナル記事の制作時間が減少し、記事本数の維持が困難になってきたことでした。また、他の証券会社や運用会社に寄稿本数を増やす依頼はしづらく、制作会社のリソースも限られている状況でした。そのため、広告に頼らず、SEOを駆使して多くの読者にリーチする記事制作が求められていました。

解決策:予算内でBridgeにオリジナル記事制作を依頼

課題を解決するためBridgeに記事制作を依頼いただき、オリジナル記事の制作支援を実行しました。予算の制約がある中でも高品質な記事を提供できることが期待されましたが、Bridgeの専門ライターが金融ジャンルに精通しており、記事のクオリティを保つために細かなレギュレーションにも対応することができました。

結果:「東証マネ部!」の記事の検索流入が増加し、高評価を得る

一丸となって取り組んだ結果として、「東証マネ部!」の記事の検索流入が増加し、満足度の高い結果が得られました。SEOの効果で、記事は検索結果の上位に表示されるようになり、アクセス数が増加しました。また、記事の正確性と公正中立性が保たれ、金融業界の関係者からも高評価を得ています。

さらに、新たに立ち上げた「JPXマネ部!ラボ」の記事制作でも引き続きパートナーとして期待されています。今後も、より良いパートナーシップを築き、オウンドメディア運営を進化させていく予定です。

株式会社マネーフォワード様

株式会社マネーフォワードは、法人向けバックオフィスSaaSや個人向けPMFサービスの開発・提供を行っており、オウンドメディア「バックオフィスの基礎知識」で情報発信しています。

課題:記事制作の本数と品質を十分に確保できない

メディア開設8年目の2022年に月間1,000万ページビューを達成しましたが、記事制作本数を増やす課題がありました。月50本から100本の記事をアップしたい一方、当時依頼していた制作会社は2社のみで、十分な本数を確保できない状況でした。また、記事のクオリティも担保する必要がありました。

解決策:Bridgeに本数と品質を担保した記事制作を依頼

課題を解決するために、Bridgeに記事制作を依頼しました。「バックオフィスの基礎知識」は様々なキーワードで検索上位に表示されるようになり、月間1,000万ページビューを達成しました。公開記事はGoogleの検索結果に迅速に反映され、ユーザーにわかりやすく正確な情報を提供しています。Bridgeのサポート力の高さにも満足しており、細かな対応にも迅速に応えてもらえる点が助かっているとのことです。

結果:「必要な方に必要な情報を届ける」という目標を達成

業務に必要な情報を求める多くのユーザーにアクセスされるようになったため、記事のクオリティとSEO効果により、PV数が増加し、目標であった「必要な方に必要な情報を届ける」という形を実現しています。今後も、法律の変化に応じた記事のアップデートや新たな記事制作の依頼が予定されています。

株式会社ラクス(配配メール)様

株式会社ラクスは、ITサービスで企業の成長を支援し、「働く人を楽にする」SaaSサービスを提供しています。

課題:記事制作本数の減少によってリードの質と数が低下

メール配信サービス「配配メール」は、導入社数が1万社を超えるなどの実績を持つ一方で、2017年からコンテンツマーケティングに注力し始めたものの、内製化によって記事制作本数が減少し、サイト流入数やリードの質と数に影響が出てしまいました。そのため、コンテンツのSEO対策が不十分となり、リライト作業も追いつかない状態でした。

解決策:Bridgeに手戻りのない高品質な記事制作を依頼

課題を解決するために、Bridgeに記事制作を依頼します。手戻りのない高品質な記事を迅速に納品する体制を整え、ラクスの要望に応えました。また、時期を逸さず記事を公開できるよう、スケジュールの前倒しにも対応したのでした。

結果:PVが増加し、リードの質と数も改善

結果として、短期間で検索順位が急上昇し、「配配メール」サイト内の「お役立ちコラム」のPVが増加しました。特にテレアポ系の営業キーワードで1ページ目の3位以内を多数獲得するなど、成果は目覚ましいものでした。

クオリティの高い記事が納品され、業務効率が向上したことにより、コンテンツマーケティングの効果を最大限に引き出し、サイト流入数の増加やリードの質と数の改善を実現できました。今後も、Bridgeと協力して記事制作を進めることで、さらなる成長を目指しています。

コンテンツSEOを実践して集客につなげよう

コンテンツSEOを実践することで、ターゲットユーザーを正確に集客し、自社の信頼度やブランディングを高めることができます。

効果が出るまでに時間がかかることや、コンテンツ作成に工数や労力が必要といったデメリットもありますが、それらを乗り越えることで長期的なコストパフォーマンスの向上や、潜在顧客との接点を持つことが可能となります。

具体的な手順やポイントを押さえながら、継続的に良質なコンテンツを提供し続けることが成功の鍵です。AIを活用する場合は人の手によるチェックとリライトを行い、最新の事例や手法を参考にして、効果的なコンテンツSEOを実践して集客につなげましょう。

さらに詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

Pick up

SEOナレッジのピックアップ記事

-

#SEOナレッジ

SEO記事作成代行会社・サービス27選!依頼する際の選定ポイントも紹介

-

#SEOナレッジ

【画像あり】GA4でAI流入を計測・分析する方法

-

#SEOナレッジ

クエリファンアウトとは?Google AI検索の仕組みとSEOへの影響を解説

-

#SEOナレッジ

LLMOとは?AI時代の新常識!SEOとの違いから対策方法・効果測定まで解説

-

#SEOナレッジ

Google検索のAIモードとは?使い方からSEOへの影響まで解説

-

#SEOナレッジ

AI Overviewとは?SEOへの影響と今すぐできる5つの対策を徹底解説

-

#SEOナレッジ

AI記事作成ツール徹底比較|ChatGPT・Gemini・Claude、SEOに最適なのは?

-

#SEOナレッジ

AI記事作成はSEOに有効?Google公式見解と安全な活用法9選

-

#SEOナレッジ

なぜあなたのサイトはChatGPTに引用されない?LLMOの仕組みと対策を解説

-

#SEOナレッジ

BtoB記事制作でリードを獲る!作り方の7ステップと3つのコツ