ChatGPTのSEO活用術|プロが教える業務効率化から戦略立案まで完全ガイド

日々のSEO業務に追われ、「もっと戦略的な仕事に時間を使いたい…」と感じていませんか?

キーワード調査、構成案作成、記事執筆、タグ設定…。やるべきことは山積みで、本来向き合うべきユーザーや市場の分析に時間を割けない。多くの真面目なSEO担当者が、そんなジレンマを抱えています。

ご安心ください。ChatGPTは、正しく使えば単なる作業代行ツールではなく、あなたのSEO戦略を加速させる強力なパートナーになります。

この記事では、AI活用に関するウェビナーを開催している私が、実際に日々実践している具体的な活用法から、絶対に知っておくべき注意点、さらには競合分析や戦略立案に活かす一歩進んだ方法まで、網羅的に解説します。

この記事の監修者

坂本理恵 株式会社Bridge 取締役COO

▼主な経歴

- 株式会社リクルート、株式会社サイバーエージェント出身

- 株式会社Bridgeを創業し、SEO事業、インターネット広告代理事業の立ち上げ〜グロースに従事

- AI×SEO関連のウェビナーにも登壇

▼関連リンク

https://x.com/rie151515

この記事でわかること:

- ChatGPT導入のメリットと、絶対に無視できないリスク

- 明日から使える、具体的なSEO業務への活用法10選

- AIを「戦略パートナー」として活用する一歩進んだ視点

目次

大前提:ChatGPTで書いた記事はGoogleに評価されるのか?

💡このパートまとめ

GoogleはAI生成を問題視しない。重要なのはコンテンツの品質であり、ユーザー価値の提供。

まず、多くの担当者が抱える最大の懸念、「AIが書いた記事は、Googleからペナルティを受けるのではないか?」という点について、結論をはっきりさせましょう。

Googleの公式見解を正しく理解する

Googleは、検索セントラルのドキュメント「AI 生成コンテンツに関する Google のガイダンス」の中で、その姿勢を明確に示しています。

重要なのは、「コンテンツがどのように作成されたか」ではなく、「コンテンツの品質が高いかどうか」である、という点です。

Googleは、AIであろうと人間であろうと、その生成方法を問題視してはいません。スパム行為を目的として低品質なコンテンツを自動生成することは昔からガイドライン違反ですが、AIを使って有用なコンテンツを作成すること自体は、何ら問題ないのです。

問われるのは「誰が作ったか」ではなく「価値があるか」

つまり、私たちSEO担当者が考えるべきは、「AIを使わない」ことではなく、「AIを使って、いかにユーザーにとって価値のある、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の高いコンテンツを作るか」ということです。

この大前提を理解すれば、ChatGPTは恐れるべき存在ではなく、SEOを加速させる強力な武器になります。

ChatGPTをSEOに導入するメリット・デメリット

時間のかかる作業を効率化できるのが最大のメリット。一方、情報の不正確さなどのリスクもある。

ChatGPTをSEO業務に導入することで、具体的にどのような恩恵があり、また、どのような点に注意すべきでしょうか。私が日々感じているメリットとデメリットを、包み隠さずお伝えします。

3つのメリット:時間創出、アイデア枯渇防止、新たな視点の発見

- 圧倒的な時間創出: これが最大のメリットです。キーワードの分類、構成案のたたき台作成、メタディスクリプションの生成など、これまで数時間かかっていた定型的な作業を、数分レベルに短縮できます。創出された時間で、より戦略的な分析やクライアントとの対話に時間を使えるようになります。

- アイデアの枯渇防止: 新しいコンテンツの切り口やタイトルのアイデア出しは、時に大きな負担となります。ChatGPTに「〇〇のテーマで、読者が驚くような切り口を10個提案して」と頼めば、自分では思いつかなかったようなユニークなアイデアを瞬時に得ることができ、企画のマンネリ化を防ぎます。

- 新たな視点の発見: 自分で作った構成案や文章をChatGPTにレビューさせると、「この部分は、初心者の読者には少し難しいかもしれません」「競合のAサイトは〇〇の視点が強いですが、あなたの構成案にはその視点が抜けていませんか?」など、客観的で的確なフィードバックを返してくれます。自分一人では気づけなかった「新たな視点」を与えてくれる、優秀な壁打ち相手になるのです。

3つのデメリット:情報の不正確さ、著作権リスク、思考停止の罠

- 情報の不正確さ(ハルシネーション): ChatGPTは、時として、もっともらしい嘘の情報を生成します。特に、統計データや法律、医療などの専門分野では注意が必要です。AIの回答を鵜呑みにすると、誤った情報を発信してしまうリスクがあります。

- 著作権・コピペのリスク: AIは既存の情報を学習しているため、意図せずWeb上のコンテンツと酷似した文章を生成してしまう可能性があります。これが著作権侵害や、重複コンテンツによるSEO上のマイナス評価に繋がるリスクもゼロではありません。

- 思考停止の罠: あまりに便利なため、頼りすぎると「自分で考える力」が衰えてしまう危険性があります。キーワードの意図を深く考察したり、読者の心を想像したりといった、マーケターとして最も重要な思考プロセスをAIに丸投げしてしまうと、あなたのサイトは独自性を失い、ありきたりなコンテンツで溢れかえってしまいます。

【実践編】明日から使える!ChatGPTのSEO活用法10選

キーワード調査、記事作成、タグ生成など、SEOのあらゆる業務でChatGPTは活用できる。

それでは、具体的な活用法を見ていきましょう。ここでは、SEOの業務フローに沿った10個の活用法と、簡単なプロンプト例をご紹介します。

【調査・分析フェーズ】

- キーワード調査・分類:

「[テーマ]」に関するキーワードを50個提案し、ユーザーの目的別に「知りたい」「買いたい」「行きたい」の3つのカテゴリに分類してください。 - 検索意図の分析:

キーワード「[キーワード]」で検索するユーザーの、顕在的・潜在的な悩みをそれぞれ5つずつ挙げてください。 - 競合分析:

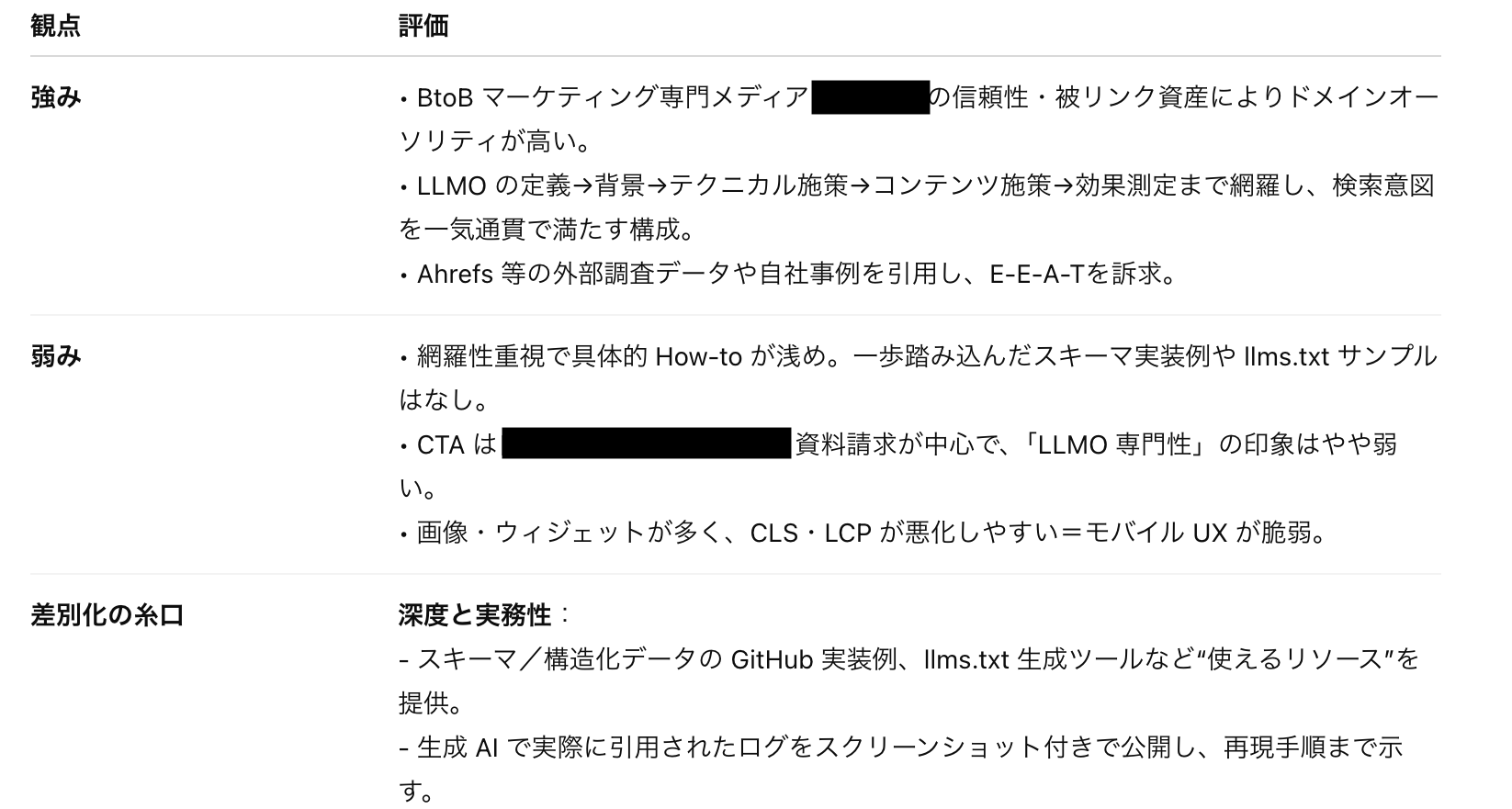

キーワード「[キーワード]」で上位表示されている競合サイト3社のURLを以下に示します。各サイトの強みと弱み、そして自社サイトが差別化できるポイントを分析してください。[競合URL]

競合分析のアウトプット例(キーワード:LLMO)

【コンテンツ制作フェーズ】

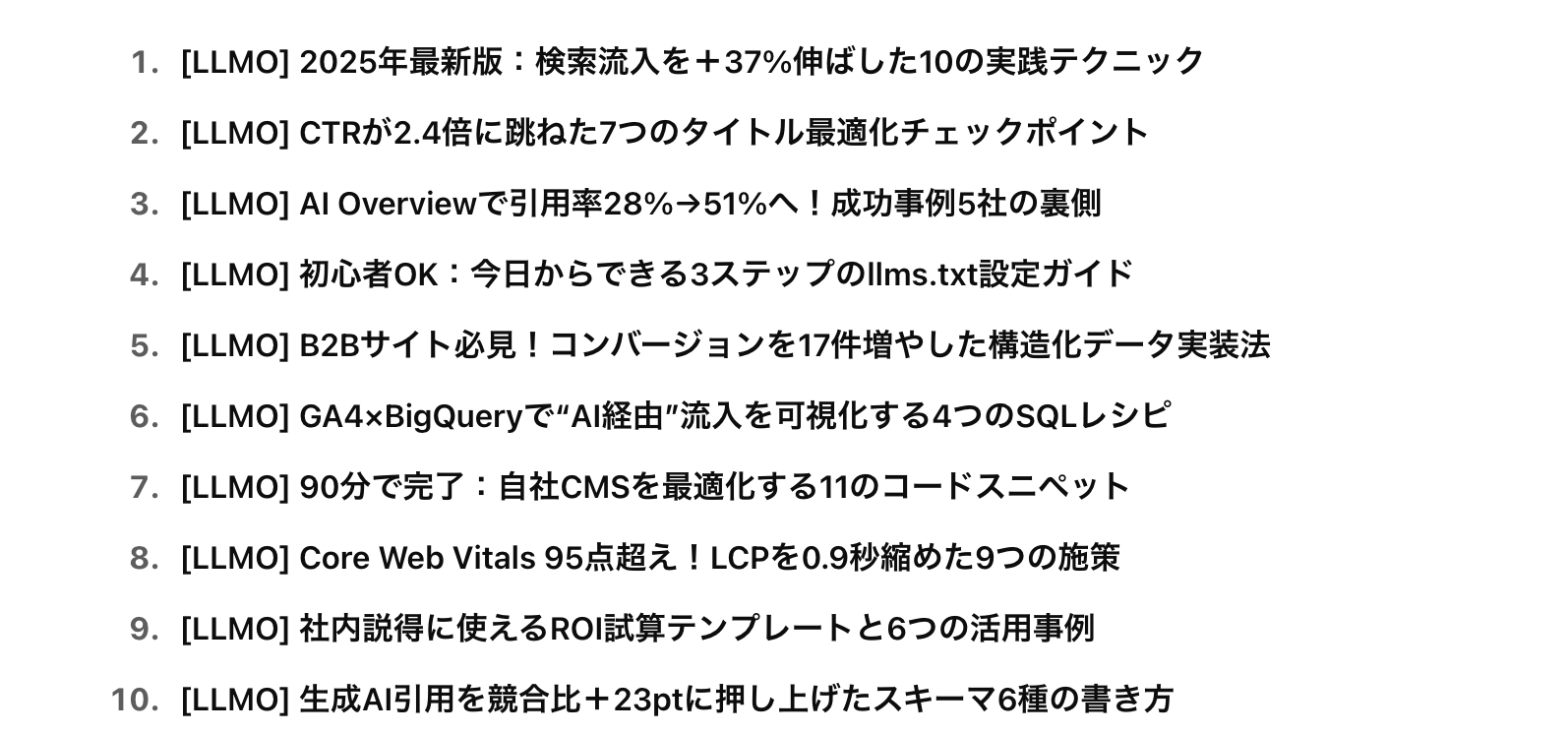

- タイトル案作成:

[キーワード]を文頭に含み、数字と具体性を盛り込んだ、クリックしたくなるブログ記事のタイトル案を20個作成してください。 - 構成案作成:

[キーワード]をテーマにしたブログ記事の構成案を作成してください。ターゲット読者は[ペルソナ]で、この記事を読んだ後、[ゴール]の状態になることを目指します。 - 本文執筆:

上記の構成案のH2「[見出し名]」の部分について、中学生にも分かる平易な言葉で、具体例を交えながら300字程度で執筆してください。 - リライト:

以下の文章を、より専門的で権威性が感じられるトーンに書き換えてください。[原文]

タイトル案作成のアウトプット例(キーワード:LLMO)

【テクニカルSEOフェーズ】

- メタディスクリプション生成:

以下の記事の内容を70文字程度で要約し、クリックしたくなるようなメタディスクリプションを作成してください。[記事URLまたは全文] - 構造化データ作成:

以下のFAQコンテンツを、JSON-LD形式のFAQPageスキーマで構造化してください。[FAQのテキスト] - FAQ生成:

[キーワード]について、ユーザーが抱きがちな質問とその回答を5セット作成してください。

構造化データ作成のアウトプット例

【最重要】ChatGPTを安全に使うための3つの絶対ルール

AIの出力を鵜呑みにしないこと。ファクトチェック、コピペ確認、人間による加筆修正が必須。

ChatGPTは非常に強力ですが、一歩間違えればブランドの信頼を損なう「諸刃の剣」にもなり得ます。そうならないために、私が自分自身とチームに課している「3つの絶対ルール」をご紹介します。

私も最初の頃、AIがもっともらしく提示した架空の統計データを使いそうになり、冷や汗をかいた経験があります。この3つのルールは、いわばAI活用における「安全装置」です。

ルール①:ファクトチェック(事実確認)を徹底する

ChatGPTが提示した情報、特に数値、固有名詞、時事的な情報については、必ず一次情報源(公式サイト、公的機関の発表など)にあたって、それが事実かどうかを人間の目で確認してください。このプロセスを省略すると、致命的な誤情報を発信してしまう可能性があります。

ルール②:コピペチェックと表現のリライトを必ず行う

生成された文章は、必ず専用のツールを使ってコピーコンテンツでないかを確認しましょう。また、たとえコピペでなくても、他のサイトと表現が似通ってしまうことはよくあります。

AIが生成した文章はあくまで「下書き」と捉え、あなた自身の言葉で表現を書き換える(リライトする)ことを徹底してください。これが著作権リスクを回避し、コンテンツの独自性を生み出します。

ルール③:あなたの「経験・専門性(E-E-A-T)」を必ず加える

最終的に、コンテンツの価値を決めるのは、書き手であるあなたの「経験・専門性」です。

- 「私自身、この点で非常に苦労しました」といった経験談

- 「多くの専門家はAと言いますが、私の現場感覚ではBも重要です」といった独自の視点

- 「このツールは、〇〇な人には特におすすめです」といった具体的な推奨

AIが生成した客観的な情報に、これら血の通ったあなたの知識や経験を「加筆・修正」することで、初めてそのコンテンツはE-E-A-Tの高い、Googleからも読者からも愛されるコンテンツになるのです。

【応用編】AIを「戦略パートナー」にするための活用術

作業代行だけでなく、ペルソナ分析や新規コンテンツの企画など、戦略立案の壁打ち相手になる。

ここまでの活用法は、主に既存の業務を「効率化」するためのものでした。しかし、ChatGPTの真価は、あなたの「戦略的思考」をサポートするパートナーになる点にあります。

活用術①:ペルソナの解像度を上げるための深掘りインタビュー

私は今から、自社サービスのペルソナである「高橋さん」になりきってあなたと会話します。あなたは優秀なインタビュアーとして、高橋さんが抱える業務上の課題や、情報収集の際の行動、サービスに期待することなどを、鋭い質問で深掘りしてください。

このように、ChatGPTを相手にペルソナのロールプレイングを行うことで、ターゲット顧客への理解を劇的に深めることができます。

活用術②:競合サイトの強み・弱みを多角的に分析させる

あなたは優秀なWeb戦略コンサルタントです。競合サイトA、B、Cの3サイトについて、コンテンツ、UI/UX、E-E-A-Tの3つの観点から、それぞれの強みと弱みを分析し、表形式でまとめてください。

自分一人では偏りがちな競合分析も、AIに多角的な視点を与えることで、抜け漏れのない分析が可能になります。

活用術③:自社のアセットを元にした新しいコンテンツ企画のブレスト

私たちは、[自社の強みや特徴、保有するデータなど]というユニークなアセットを持っています。このアセットを最大限に活用して、競合と差別化できるような新しいコンテンツ企画のアイデアを10個、壁打ち相手として提案してください。

AIをブレインストーミングの相手にすることで、自社の強みを活かした、独創的なコンテンツ企画が生まれるきっかけになります。

まとめ:ChatGPTを使いこなし、人間にしかできない価値ある仕事へ

今回は、ChatGPTをSEO業務に活用するための具体的な方法から、安全に使うためのルール、そして一歩進んだ戦略的な使い方までを解説しました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

- GoogleはAI生成を禁止していない。重要なのは「ユーザー価値」である。

- メリットは「時間創出」、デメリットは「情報の不正確さ」。両方を理解することが重要。

- キーワード調査から記事作成まで、あらゆる業務を効率化できる。

- 安全に使うには「ファクトチェック」「コピペ確認」「人間による加筆」が絶対である。

ChatGPTは、私たちの仕事を奪う存在ではありません。むしろ、定型的で時間のかかる作業から私たちを解放し、分析、戦略立案、共感、創造といった、人間にしかできない、より付加価値の高い仕事に集中させてくれる強力なパートナーです。

さあ、まずは明日のキーワード調査から、ChatGPTをあなたのアシスタントとして使ってみましょう。そして、そこで生まれた時間で、あなたの顧客やビジネスと、より深く向き合ってみてください。

より具体的にChatGPT活用法を相談したい場合はお気軽にお問い合わせください。

過去のウェビナーのアーカイブ動画(無料)でもAI活用についても解説しておりますのでご参考ください。

【免責事項】

本記事に掲載されている情報は、一般的な情報提供を目的とするものであり、特定のマーケティング手法の効果を保証するものではありません。具体的な施策の実行にあたっては、必ず自社の状況を分析し、専門家にも相談の上、ご自身の判断と責任において行ってください。AIおよび大規模言語モデルの技術は日々進化しており、本記事の情報が常に最新であることを保証するものではありません。

Pick up

SEOナレッジのピックアップ記事

-

#SEOナレッジ

SEO記事作成代行会社・サービス27選!依頼する際の選定ポイントも紹介

-

#SEOナレッジ

【画像あり】GA4でAI流入を計測・分析する方法

-

#SEOナレッジ

クエリファンアウトとは?Google AI検索の仕組みとSEOへの影響を解説

-

#SEOナレッジ

LLMOとは?AI時代の新常識!SEOとの違いから対策方法・効果測定まで解説

-

#SEOナレッジ

Google検索のAIモードとは?使い方からSEOへの影響まで解説

-

#SEOナレッジ

AI Overviewとは?SEOへの影響と今すぐできる5つの対策を徹底解説

-

#SEOナレッジ

AI記事作成ツール徹底比較|ChatGPT・Gemini・Claude、SEOに最適なのは?

-

#SEOナレッジ

AI記事作成はSEOに有効?Google公式見解と安全な活用法9選

-

#SEOナレッジ

なぜあなたのサイトはChatGPTに引用されない?LLMOの仕組みと対策を解説

-

#SEOナレッジ

BtoB記事制作でリードを獲る!作り方の7ステップと3つのコツ